Die Schwarzmarktzeit 1945-1948

.

Die Situation nach dem Krieg

Während des Übergangs vom Krieg zum Frieden, erlebte die

zivile Bevölkerung in Deutschland zunächst ein Vakuum, eine Art

„Niemandszeit“. Die alten Löhne wurden nicht mehr bezahlt, die neuen

waren noch nicht in Aussicht gestellt. Die alten Lebensmittelkarten waren

ungültig, neue waren noch nicht ausgegeben worden. Die Betriebe, Läden

und Banken waren geschlossen.

.

| Die einzige Möglichkeit, an Lebensmittel und dringend benötigte

Kleidung und Gebrauchsgegenstände zu kommen, war in dieser Zeit der

Schwarzmarkt. Er war überlebensnotwendig geworden, vor allem für

die Stadtbevölkerung, die kaum eine andere Möglichkeit hatte,

sich selbst zu versorgen.

Auch als die Besatzer die öffentliche Ordnung wieder hergestellt

hatten, und es wieder Lebensmittelkarten und Bezugsscheine gab, war die

Versorgungssituation weiterhin äußerst prekär. Der Mangel,

der schon während des Krieges beträchtliche Ausmaße angenommen

hatte, verschärfte sich nach dem Krieg sogar noch auf katastrophale

Weise. |

.. |

Lebensmittel gegen Schuhe.

Schwarzmarktszene in Hamburg |

.

Die vor dem Krieg angefüllten Vorratskammern waren nun leer

und es gab keine Lieferungen mehr aus den ehemals besetzten und neutralen

Gebieten. Aufgrund der immensen Kriegszerstörungen gelang es nur sehr

schleppend, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Chronische Versorgungslücken

sorgten dafür, dass der Schwarzhandel immer mehr zu einer unverzichtbaren

Ergänzung der offiziellen Planwirtschaft wurde.

.

"Stoppeln": Hungrige Städter durchsuchen

das abgeernte Feld nach übriggebliebenen Kartoffeln

"Stoppeln": Hungrige Städter durchsuchen

das abgeernte Feld nach übriggebliebenen Kartoffeln

|

... |

Besonders die landwirtschaftliche Produktion verzeichnete

nach dem Krieg erhebliche Einbußen hervorgerufen durch Gebietsverluste,

Mangel an Dünger jeder Art, durch Vieh- und Maschinenverlusten, Arbeitskräftemangel,

Kriegszerstörung, fehlende Betriebsmittel, etc.

Deutschland war nicht in der Lage die Nahrungsmittelversorgung für

seine Bevölkerung aus eigener Kraft zu leisten. |

.

Die Versorgung mit Lebensmitteln sollte in den folgenden Nachkriegsjahren

zu einem Hauptproblem werden.

Die Lebensmittelrationen für die Bevölkerung lagen weit

unter dem physischen Existenzminimum von 2000 Kalorien pro Tag (für

Normalverbraucher). 1946 und 1947 sanken sie in manchen Bereichen Deutschlands

sogar auf unter 900 Kalorien pro Tag. Selbst noch 1948 wurden die angestrebten

1500 Kalorien Tagesration selten erreicht.

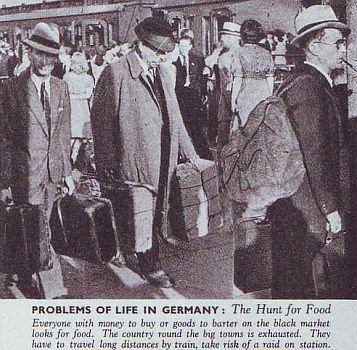

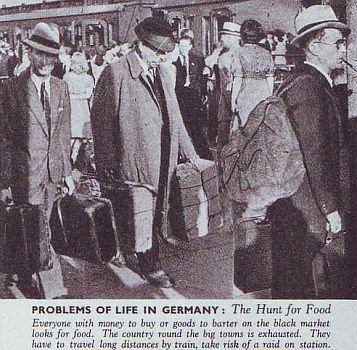

Rechtes Bild: Aus einem Zeitungsbericht der "Picture

Post" , 31. August 1946. |

... |

|

.

Gemüseanbau vor den Ruinen des Brandenburger

Tors, Berlin Sommer 1946.

Gemüseanbau vor den Ruinen des Brandenburger

Tors, Berlin Sommer 1946.

|

.. |

Als Maßnahme der Selbsthilfe wurden Städter auch selbst

zu Bauern. Von den Behörden wurden Grünanlagen und ehemalige

Militärgelände als Kleingartenanlage zur Verfügung gestellt.

Vierhundert Morgen des Berliner Tiergartens wurden auf diese Weise bewirtschaftet.

Alles Essbare wurde verwertet unter anderem Frösche, Schnecken,

Beeren, Eicheln, Brennesseln, Pilze und Löwenzahn. Not- und Ersatzrezepte

waren an der Tagesordnung. So gab es Ersatzwurst aus Fisch, Torte aus Kaffeesatz,

Suppe aus Futterrüben. |

.

Eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung konnte durch solche Maßnahmen

allerdings nicht gewährleistet werden. Aber zumindest half es, hier

und da die größte Not ein wenig zu lindern.

.

| Die permanente Mangelversorgung mit Lebensmitteln führte bei

weiten Teilen der Bevölkerung zu extremer Unterernährung und

Hungerödemen.

Besonders lebensgefährlich war die Situation für Säuglinge,

Alte und Kranke. Zahlreiche Krankheiten wie Tuberkulose, Wassersucht und

Osteoporose breiteten sich aus. Kinder litten oft an Rachitis und Krätze. |

... |

Unterernährte Kinder einer Düsseldorfer Schule,

1946

Unterernährte Kinder einer Düsseldorfer Schule,

1946 |

.

Die mangelnde Ernährung führte zu einer rapiden Abnahme

der Arbeitsleistung. Neben körperlichen Folgen führte sie auch

zu einer Reihe psychischer Störungen. Viele litten unter Konzentrationsschwäche

und Gedächtnisproblemen. Der Hunger führte auch zu einer zunehmenden

Aggressivität und asozialem Verhalten. Die Selbstmordrate war hoch

wie nie.

.

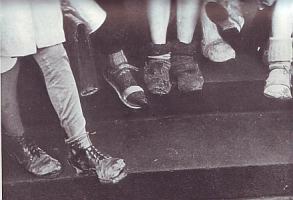

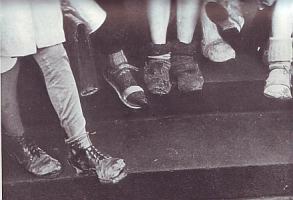

"Schuhe" von Schulkindern in Hamburg, 1946

"Schuhe" von Schulkindern in Hamburg, 1946

|

.. |

Bereits zwei Jahre vor Ende des Krieges war die Versorgung der Bevölkerung

mit Kleidung eingestellt worden. Dieses hatte schon während des Krieges

zu einem enormen Mangel an Textilwaren und Schuhen geführt.

Nach dem Krieg verschlechterte sich die Situation allerdings noch

drastischer. |

.

Die noch aus Kriegszeit vorhandenen Bestände waren mittlerweile

erschöpft. Die Neuproduktion war aufgrund der verherrenden Kriegszerstörungen,

der Demontage von Industrieanlagen durch die Alliierten und des immensen

Materialmangels noch nicht in einem ausreichenden Ausmaße angelaufen.

Aus Mangel an Säuglingswäsche wurden Neugeborene in Kliniken

sogar teilweise in Zeitungspapier gepackt, um sie auf dem Weg von der Entbindungsstation

nach Hause zu wärmen.

.

Auch die Versorgung mit anderen industriell erzeugten Verbrauchsgütern

war auf ein Bruchteil der Produktion der Vorkriegszeit reduziert. Verschleiß

an Hausrat, Werkzeugen, Maschinen war daher kaum ersetzbar. Es herrschte

selbst Mangel an Kleinigkeiten wie Streichhölzern, Schuhcreme, Schuhbändern,

Stopf- und Nähgarn, Rasiermesser, Seife, etc.

.

Wohnhaus in Hamburg

Wohnhaus in Hamburg

|

. |

Besonders schlimm traf die Bevölkerung im zerstörten Deutschland

darüber hinaus die Wohnungsnot. Millionen Deutsche benötigten

als Flüchtlinge, Evakuierte und Ausgebombte eine Unterkunft. |

. |

Luftaufnahme vom kriegszerstörten Hamburg

Luftaufnahme vom kriegszerstörten Hamburg

|

.

Kellerwohnung in Hamburg. Das eine Zimmer wird von

zwei Familien mit insgesamt 12 Personen bewohnt, Juli 1946.

|

... |

Aber ein Großteil der Wohnungen, inklusive der hygienischen

Einrichtungen war zerstört. Vielfach gab es keine Wasser-, Gas- und

Stromversorgung mehr.

Wohnungen wurden zwangsweise zugewiesen und oft lebten 5 und mehr

Personen in 1-2 Zimmern. Zusätzlich wurden als Notbehelf Barackenlager

aus Wellblech, sogenannte Nissenhütten, errichtet. |

.

| Dass die Probleme auch 1947 noch nicht gelöst waren, zeigen

die Proteste und Demonstrationen gegen die schweren Versorgungsmängel,

die es Anfang 1947 bis April 1947 in allen Ländern der

Bizone (amerikanisch-britischen Zone) gab. |

|

|

.

Im Bericht des Arbeitsamtes Ludwigsburg an die vorgesetzte Behörde

wird die Situation Ende Januar 1947 folgendermaßen beschrieben:

„Der Hungerruf, ausgehend von Rhein und Ruhr,

pflanzte sich, die Furchtgefühle der breiten Massen um das nackte

Dasein weckend, unheilverkündend in dem ganzen Gebiet der britisch-amerikanischen

Zonen fort. Die überall in Ordnung durchgeführten Streiks – übrigens

keine direkte Möglichkeit auch nur das Geringste mehr zu erzeugen

– werden keineswegs, wie in aller Welt üblich, um eine Erhöhung

des Lohneinkommens oder um die Verkürzung der Arbeitszeit schlechthin

geführt, sie berühren vielmehr die Grundlagen jeglicher Arbeit.

Der Bogen der Entbehrungen ist für weite Kreise überspannt. Es

fehlen geradezu den ehrlich arbeitenden, den die Gesetze achtenden Werktätigen

die Voraussetzungen, unter denen allein eine harte Arbeit auf Dauer durchzuhalten

ist: nämlich die ausreichende Ernährung, die notwendige Kleidung

und mancherorts sogar die Möglichkeit zur Erholung von der schweren

Arbeit in einer menschenwürdigen Wohnung.“

..

Mannheim, Oktober 1948

.

Die Lage nach dem Krieg war ein ideales "Treibhausklima"

für den schwarzen Markt. Je größer der Mangel wurde, desto

stärker dehnte er sich aus. Es sollten mehrere Jahre nach Ende des

Krieges vergehen, bis endlich "Taten" folgten, die die Versorgungslage

derart verbesserten, dass den Schwarzmarktgeschäften schließlich

der Nährboden entzogen werden konnte.

..

Copyright © 2008 LG3949.de

|